FULCRUM RACING TORQ RS

FULCRUMのミドルレンジカーボンクランク。

実質Campagnoloコンポであり、回転は非常に滑らか。

その乗り味は脚に優しく、踏みやすいと言われている。

そんなわけで、ロード最後のカーボンパーツとなるであろう、RACING TORQ RSです。

これで体に直接触れるハンドル、サドル(シートポスト)そしてクランクの、

全ての箇所をカーボン化することになりました。

ULTEGRA SLのクランクに何か問題があったわけではありません。

実測で78デュラを越えていたと聞く剛性も十二分で、踏み込んで撓んだりしたことは皆無。

変速性能もさすがはSHIMANOで、チェーン落ちまくりのSuginoとは別次元です。

が、この剛性が意味を成すのは踏み込んだりして大トルクをかけた時の話。

スプリントを多用するような走り方であればともかく、クルクル回す走りにはほとんど無意味。

そして剛性の高さはイコール衝撃吸収性の悪さ。

衝撃をより多く脚へと伝え、時間と共に疲労を蓄積させてしまう面も持ち合わせているのです。

まさに諸刃の刃。

短期決戦のための道具と言えましょう。

とまぁ、これは大袈裟に言い過ぎかな?

でも間違ってるわけじゃないと思うんですよね。

高剛性なクランク、踏み込みに対するパワーロスが少ない代わりに、

当然路面からの衝撃のパワーロスも少ない。

金属だけに高い周波数の減衰が少なく、よりダメージも大きくなる。

そこで問題になるのがフレームの素材。

最近主流のカーボンフレームであれば、カーボンチェーンステーで高周波は減衰し、

クランクまで伝わらない。

だから金属製の高剛性クランクでも、バランスが取れる可能性は十分考えられる。

しかし、私のフレームは…

思い返してみれば、チャレンジ的なロングライドを行った翌日、

最もダメージが残っているのは膝でした。

ミキミキと痛む膝。

これは筋肉疲労というよりも、関節に蓄積したダメージによるもの。

そしてそのダメージの原因は何なのか。

当然、単純に長時間使用したことによる疲労はあるでしょう。

しかし、それだけではない。

ビンディングシューズはより効率的なペダリングを可能にする代わりに、

常に足をペダルに固定してしまいます。

その結果、ハンドルのように握り位置を変えたり、手を浮かせて逃がすことはできず、

走行中は常にペダルまで伝わった振動を足に伝えてしまう。

これがじわりじわりと関節を蝕み、疲労以上のダメージを与えていたことは確実。

武道や格闘技経験者の方ならピンとくるのではないかと思いますが、

衝撃によるダメージって単純な筋肉疲労と違って、関節に溜まる感じじゃないですか。

あれです、あれ。

まさにあの感じが膝に残ってしまうんです。

では、それを打開するためにはどうすれば良いのか。

まず一つは、フレームを換えること。

カーボンやしなやか系のクロモリにすれば、確実にダメージを軽減できるでしょう。

どんなに高剛性なカーボンだったとしても樹脂は樹脂。

絶対にアルミよりも共振点は低いと考えて良いはず。

しかしこれは手間的にもコスト的にも、そして心情的にも大変なこと。

まだカーボンは早いかなぁって思ってますからね。

ではもう一つの手は?

それが今回のカーボンクランク。

絶対的な硬度はアルミに敵わないかもしれませんが、定評あるCampagnolo製です。

剛性そのものは十分確保されており、実用上問題があるとは思えません。

そしてそもそも、私がスプリントしますか?

いや、することはしますけど、それは走行会のような例外中の例外のみ。

本来、どういう走りをする人ですか?

どういう走りを目指している人ですか?

そう、”ただひたすら長距離を走る人、走れることを目標としている人”ですよね。

その走りは”定速”

追い風や下りを利用することはあっても、無闇に踏み込んでペースを上げたりはしない。

常に一定の速度(出力)を維持することを理想とし、脚に疲労を溜めないよう、クルクル回す。

つまり、クランクの剛性(硬度)は、特に必要ないんです。

特に必要の無い剛性(ダメージ大)と、剛性は低いがダメージ軽減が期待できるもの。

どちらを選べば良いかは、もう決まりましたよね?

長過ぎた…

BBにベアリングが内蔵されているSHIMANOとは異なり、FULCRUM(Campagnolo)はクランク側に圧入。

これの回転が非常に軽く、手で回すと感動的なほどクルクルと回ります。

実際踏んでもわかるという人もいるので、実際乗ってみるのが楽しみになりますね。

ただ、その分シールドは甘く、耐水性などは劣るという面も。

定期的なメンテは実施した方が良いようです。

BBカップ

ベアリングがクランク側にあるため、こちらは単なる受け口に過ぎず、非常に単純。

それ故SHIMANOのBBよりも軽くなっています。

クランク長は変わらず170mm

チェーンリングも34-50と変わりません。

インナーは36でも良いかもしれませんねぇ。

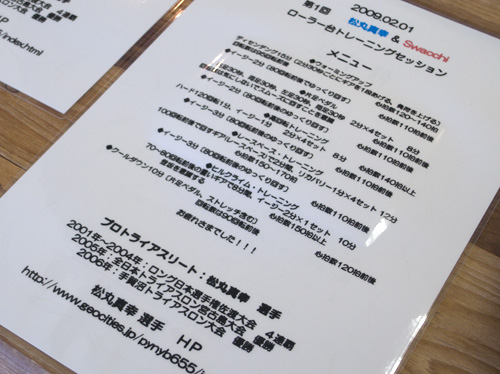

今回用意した工具。

BB取り付け工具はSHIMANOのものですが、普通にFULCRUM(Campagnolo)にも使用可能。

1つあると便利だと思います。

そしてこれ、Park ToolのPCS-10!

いやー、前にも言いましたけれど、ワークスタンド欲しかったんですよー。

やーっと手に入れました。

もうクランクと共に届くのが楽しみで楽しみで。

これで今回の作業もかなりやりやすかったですし、今後のメンテでも大活躍間違い無し!

さて、ではまず既存のクランクとBB外しから。

クランクはうっかり抜け止めをへし折ってしまった以外、問題無く?取り外し完了。

お次はBBと工具で緩めて回し始めたところ…

ゴボゴボッ!バチャバチャッ!

!?!?

み、水が出てきた…それも結構大量に。

おおおお、水抜き穴が無いフレームはこんなに水が溜まっちゃったりするのか…恐ろしや。

よく見ると乳化したっぽいグリスが混ざっている模様。

クロモリだったら腐食しちゃってたのかも。

取り合えず清掃してみたものの、今後は対策を考えないとまずそうですね…

落車ならまだしも、水のせいでフレーム死亡なんて目も当てられない。

一応下のワイヤーガイドのネジを取れば穴が開くから、そこから水抜きできないかなぁ。

せっかくなので、ここで実重量チェック。

まずはULTEGRA SL(コンパクト)のクランク。

720gですね。

お次はBB

こちらは90.5g

そして新しく取り付けるRTRSはこの通り。

ULTEGRA SLよりも83.5g軽量。

そしてBBカップ(袋は誤差として無視)。

こちらは38.5g軽量。

よって、合わせて122gの軽量化となりました!

…なんて、軽量化に心血注いでる人以外、重量だけ見たら正直誤差の範疇ですよね。

ただBB側はともかく、クランクの軽量化は意味があると思います。

何せ、実際脚で回す回転体。

もしシューズに重りを付けたらどうなるかと考えれば、その差は有意と言えると思います。

Nikon D300 / Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR

ISO200, EV-1.0, F6.3, 1/4sec, WB:Manual, CameraRaw 5.2

SXGA向け(1230幅)

UXGA向け(1550幅)

先日のが適当過ぎたので、ちょっと真面目に撮ってみました。

やはりクランクが変わると、全体の印象も結構変わりますね。

単体だとど派手に見えたFのデザインも、こうやって見るとフレームのカラーと合っている?

ブラックの部分もアイスグレーと似たようなものかと思っていましたが、

より足元が締まって精悍な感じになったように思えます。

うん、予想していたよりも良い感じで、嬉しい誤算かも。

ちなみにQファクターは145.5mmとこれまた変わらず。

これなら純粋にクランク素材による違いを比較することができるかな?

カンパブランドに比べてチェーンリングが安っぽかったりするのが残念ではありますが、

それでもその性能には定評あるこのクランク、実走してみるのが楽しみですね。

期待通り、長距離で活躍してくれると嬉しいなぁ。 | |