それでは年も明けて2010年1月1日、元旦から作業の続きを始めます。

昨晩固定しておいたブレーキは、良い感じに初期伸びが出せた模様。

これで使い始めてしまって問題ないでしょう。

ワイヤーを処理してしまいたいところですが、その前にチェーンを。

先にこちらを終わらせてシフターの調整を終わらてから、

その後FD/RDのワイヤーと一緒に処理しちゃうことにします。

相変わらずまともなチェーンカッターを持ってないヤツ。

滅多に使わないし、携帯工具ので良いじゃん、とやってきましたけど、

さすがに今回は欲しくなってきました。

うーん、いい加減買うかなぁ。

ただ、基本的に毎回ミッシングリンク使ってるから、切るだけなんですよね。

コネクトピン使うならきちんとしたのが欲しいけど、ただ切るだけならなぁと、

どうしても思ってしまったり。

一度切ったらちょっと長めだったので、1コマ減らしてこんな感じに。

これでプーリー2つがほぼ地面と垂直になったはず。

オーケー

インナートップでもRDにぶつからないから、これでok

このまま続けてFD/RDの調整を。

一通り変速周りの調整が済んだので、ここでワイヤーをカット。

大体こんなもんだろ、って長さに切り揃えて行きます。

しかしこの長さって、どれくらいが適当なんでしょうねぇ。

短すぎたら再調整し辛くてダメだけど、長すぎるのもアレだし。

どこかに適正長についての記載なんてないんだろか。

なんてことを思いつつ、末端の処理を。

最初、半田付けで仮処理しようかとも思ったんですが、

熱でアウター内部を荒らしてしまう可能性があることに気付き、

素直にキャップをはめることにしました。

まぁ念のため、念のため。

そうそう、このNXRのTRANSLINK(ISP)なんですが、この白線の位置までの、

最大30mmの調整が可能です。

ですからサドルの形状激変でもしない限り、それなりの対応幅があると言えるかと。

ただ逆に言えば、サドルを変更した場合はかなり危うい仕様。

ポジションが完璧に仕上がってるレベルなら何とかなるかもしれませんが…

うーん、やっぱりISPは怖いなぁ。

ちなみにマニュアルには「元の高さから+25mm/-5mm、合計30mm調整できるよ」ってあるんですよね。

だからメーカ推奨の標準設定は、一番下ろした状態ではなく、5mm上げた状態っぽい感じ。

確かに、この方が対応幅は広くて、調整という意味では良いかも。

そうすれば上げすぎたって時も対処できるし。

ただ、その代わりに5mm上げ幅が小さくなってしまうのが、ちょっと怖いかなぁ。

ダウンチューブギリギリを走るシフトワイヤー

その間数mm…テンションがかかってない状態で荒れた路面走ったら、

パシパシチューブを叩いちゃいそう。

まぁそれはそうと、ようやく乗れる状態にまでなりましたよ!

うーん、フロントブレーキのアウターはちょっと短い?

ステム抜く時引っかかりそうな気がする。

逆に、リアはちょっと長いかなぁ?

とは言え実害があるレベルじゃないから、とりあえずこれで使って、

ポジション出し後にどうするか決めるとしますか。

この芋虫みたいなのは、フレーム付属のケーブルプロテクター。

一応これでフレームを保護できる…はずなんですが、柔らかいものでも、

結局フレームを傷つけてしまう可能性が高い模様。

私のMAMAYAMAも、JAG-WIREのプロテクターを使っているにも関わらず、

いつの間にか塗装はおろかフレームの地まで傷が達していて…正直気付いた時はへこみました。

例えプロテクターを装着したとしても、やはりフレームにもシールを貼った方が安全です。

汚れる程度ならまだしも、本気で削れてきちゃいますから。

先日知人からお聞きした話では、図書館で書籍カバーに使っているシートが使いやすいんだとか。

しかし、さすがに元旦に手に入れることも難しい。

てなわけで、Vittoriaタイヤに付属したステッカーを使ってみたり。

まぁ剥がれてきたら、また新しく張り直せば良いでしょう。

そしてこんな

感じに

ちなみにリアブレーキアウターに使っているプロテクターは付属品ではなく、

柔らかく、傷を付け辛いと言われるAVEDIOのチューブトップスをカットしたもの。

そのまま使わなかったのは、ロゴがカッコ悪いから…じゃなく、接触面積を小さくするため。

フレーム側に保護を施すのであれば、面より点で接した方が良いでしょう。

ステッカーも小さくて済みますし。

そしてこれで…

Nikon D300 / Tokina AT-X M35 PRO DX 35mm F2.8

ISO200, EV-1.0, F5.6, 1/4sec, WB:Manual, CameraRaw 5.5

SXGA向け(1230幅)

UXGA向け(1530幅)

完成!

…ただしあくまで仮組みで、完成度は7割ですけどね。

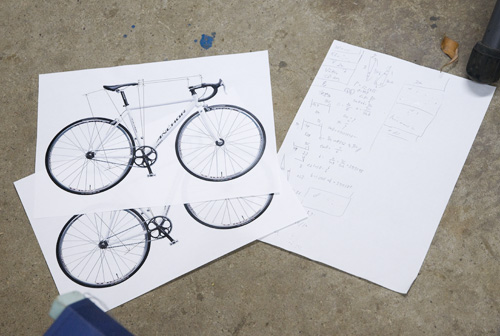

あとはMAMAYAMAからハンドルを移し、ポジションを出して頂けば完成ですけど、

コピー元になるMAMAYAMAはしばらく残さなければならない関係上、

全て終わるのは来月になりそう。

うーむ、予想通りかなり前乗り風な外観になったなぁ。

明らかに「サドル前に出しすぎだろ、TTバイクかよ」って感じですよねぇ。

でもMAMAYAMAのポジションを再現しようとすると、こうなっちゃうんです。

サドルバッグ付けられるか心配になってくる…

ま、それはともかくとして、大晦日から元旦まで続いた作業も、これでようやくお仕舞いです。

いやー、疲れた。

でも面白かったし、勉強にもなりました。

やはり、何事もやってみないとですねぇ。

しかし、これで未熟ながらも、自転車も自作できるようになったわけですね。

自作自転車…ジサカー的に良い響き。

手ずから組み上げた自転車、未熟な点は多々あれど、愛着も湧くってもんです。

無事故で長生きしてくれると良いなぁ。

それにしても、この記事まとめるのもえらい疲れましたよ。

ぶっちゃけ読むのも疲れるんじゃないかと。

ここまで完読された方、お疲れ様でした

まぁ駄文とは言え、こんだけ書いとけば、後であの時どうやったっけ?って、確認しやすいはず。

次回(何時になるかわかりませんが)、役立ってくれるでしょう。

ところで

どれが良いですかねぇ? | |